経産省は、長年ESCO事業を推奨してきたが、

肝心の地方自治体が、

省エネの報酬を競わせてコンペで業者を決めたため、

省エネ診断を手弁当でやった

真面目な民間事業者が疲弊して、

業界自体が衰退した。

ESCO事業は、

お客様の省エネを包括的に請負い、

そのコスト削減額を約束して契約する。

コスト削減額を保証するためには、

事前に周到な調査が必要になる。

それを発注者側が、

無料の営業活動と捉えるなら、

そのビジネスは成り立たない。

なぜなら、

規模の大きな省エネ診断の場合、

調査に100万円以上の経費が必要になり、

そんなことを何度も繰り返していれば、

利益が出る前に事業部が会社に潰される。

その上、

お客に省エネの手法やアイデアまで公開して

コンペに臨むと、

アイデアのタダ取りをされて、

ESCO業者に頼まないで、

自分でやるよ

と言われるのがオチだ。

ESCO事業は契約が難しいし、

ESCOの技術の肝は契約書にある。

ESCOは理系の仕事じゃなく文系の仕事なんじゃ

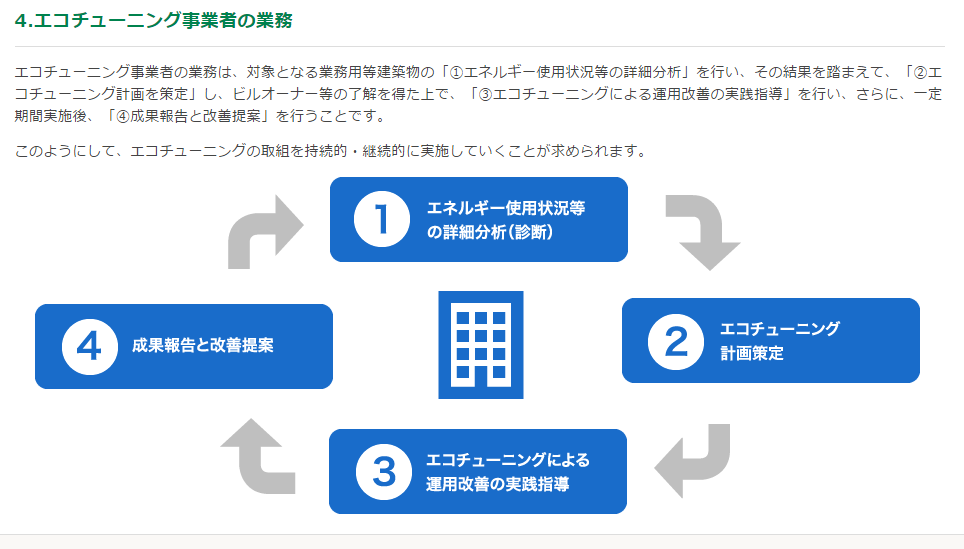

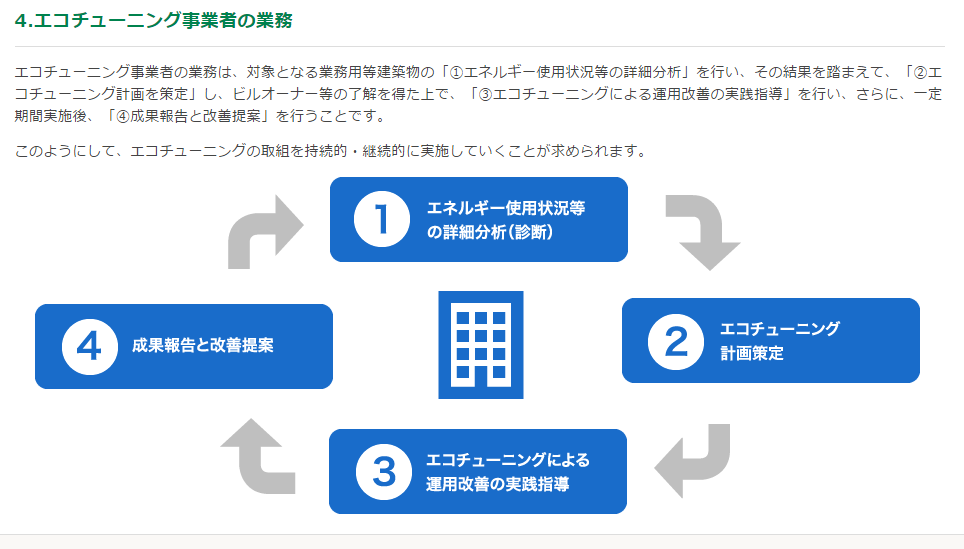

環境省は、

設備投資を伴わないESCO事業

=エコチューニングを

産業化することを考えている。

エコチューニングビジネスモデル確立事業

具体的には、

エコチューニング事業を許認可制度にして、

特定の業者しか参入できない

仕組みにしたいようだ。

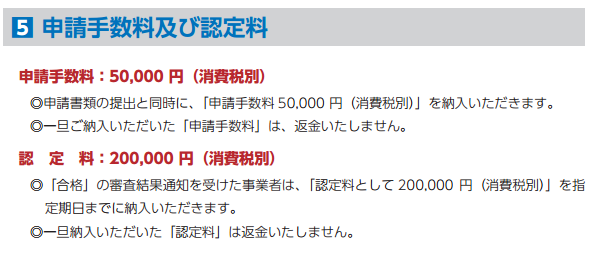

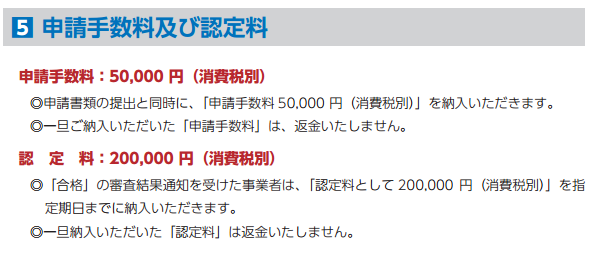

認定されるためには、

従業員が資格を取り、

その上で

事業者として審査を受けなければならない。

この事業者の認定という仕組みは、

公共事業の参加要件にならない限り、

浸透しないのではないか。

民間企業は、省エネ面では

乾いたぞうきんを絞り切っている。

地方自治体の公共施設が、

もっとも省エネの余地がある。

しかし、

公共相手のコンサルタント会社は、

エコチューニングを実施できないだろう。

営業手法が異なるので

民間と公共は両立しない

エコチューニングは、

すべての業種に精通することは不可能で、

特定の業種なら得意というのが実態だろう。

国が制度を作って、

それに民間事業者が飛びつくのを喜ぶのは、

外郭団体だけだ。

業務部門のCO2削減を実現する

「エコチューニング」セミナーの開催について

省エネ業界で飯を食う人は

セミナーだけは参加しておいた方が良いだろう。