12月に入り、

省エネ診断の報告会や報告書の作成作業で

社内のプロジェクトリーダーが

朝のミーティングで全員揃うことが難しくなっている。

今年度の省エネ診断関係の仕事は、

すべて12月末までに完了しなければならないためだ。

国の補助事業は年度事業である。

3月末には補助金の交付を終える必要があり、

民間間の事業費の支払いも

2月末までに完了しなければならない。

補助金の申請が6月で採択が9月

実質の事業期間が10月から12月

一年の仕事を実質、

二か月で消化する

という、

ありえない状況が普通に行われている。

グリーンテクノロジーは、

CO2削減ポテンシャル診断の報告会では

独自のフォーマットで診断結果を説明している。

指定されたフォーマットは字が小さく、

(中高年の?)経営者には非常に読みにくい上に

2時間程度では要点を説明するの向いていない。

事業所の現場の状況を経営層に説明し、

設備更新の必要性を理解してもらうことが重要だ。

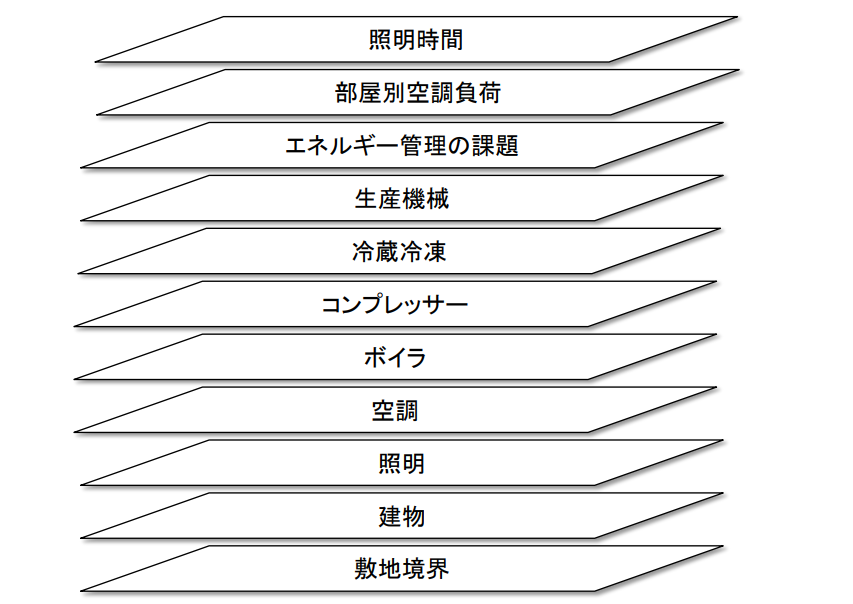

エネルギー設備管理マップ

このエネルギー設備管理マップは

それぞれの設備ごとに別レイヤーになっており、

その場所ごとに

エネルギー管理の課題を示している。

このデータセットがあれば

次の段階である省エネ対策の実行にむけて

やるべきことが一目瞭然だ。

私は、長らく自然環境を地図化する

環境情報GISシステムの仕事をしていて

GISの省エネ分野への活用を考えていた。

あまり、複雑な図面は入力自体に手間がかかりすぎるが

このくらいの配置図を作っておくのがいいだろう。

客先にはレイヤー設定されたPDFで納品できる。