太陽光発電は固定買い取り制度が、

ドイツから数年遅れて、

かなりの高価格でスタートしたため、

早い者勝ちのゲームになり、

すぐに制度矛盾が露呈し、

買取価格は毎年大幅に下げられた。

固定買い取りの期間は、

一般家庭は10年、

産業用は20年とされた。

20年というのは

定期借地権の期間と同じで、

土地を借りる方にも都合が良かった。

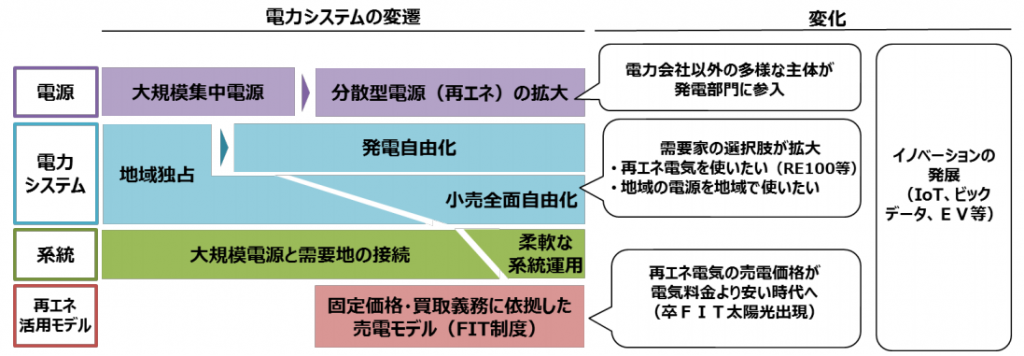

買取制度も終了しつつあり、

新規のソーラーは採算性が低くなっている。

すでに、投資の対象にはならない。

買取義務の終了した太陽光発電はどうなるのか?

国も制度終了後の方向性を模索している。

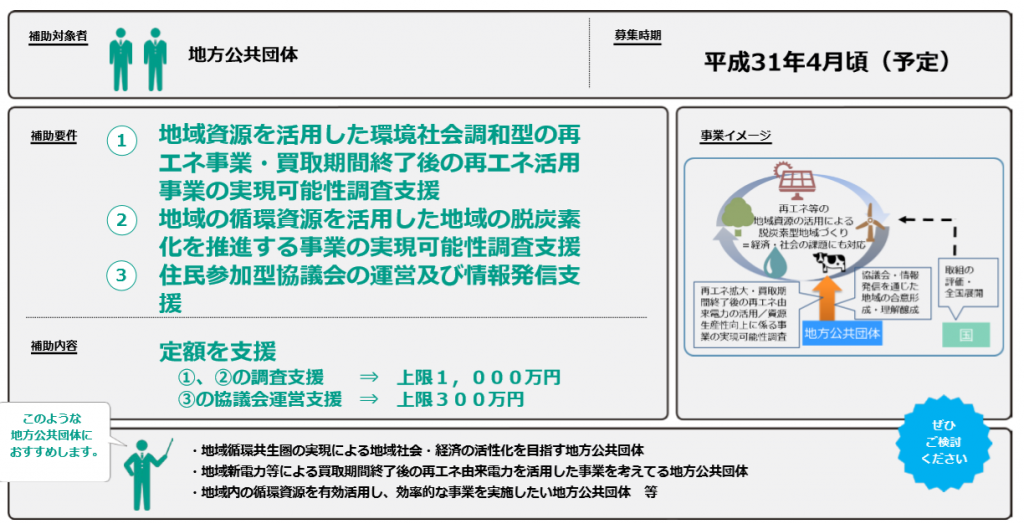

自治体向けに

・買取期間終了後の再エネ活用 事業の実現可能性調査支援

という補助金を出している。

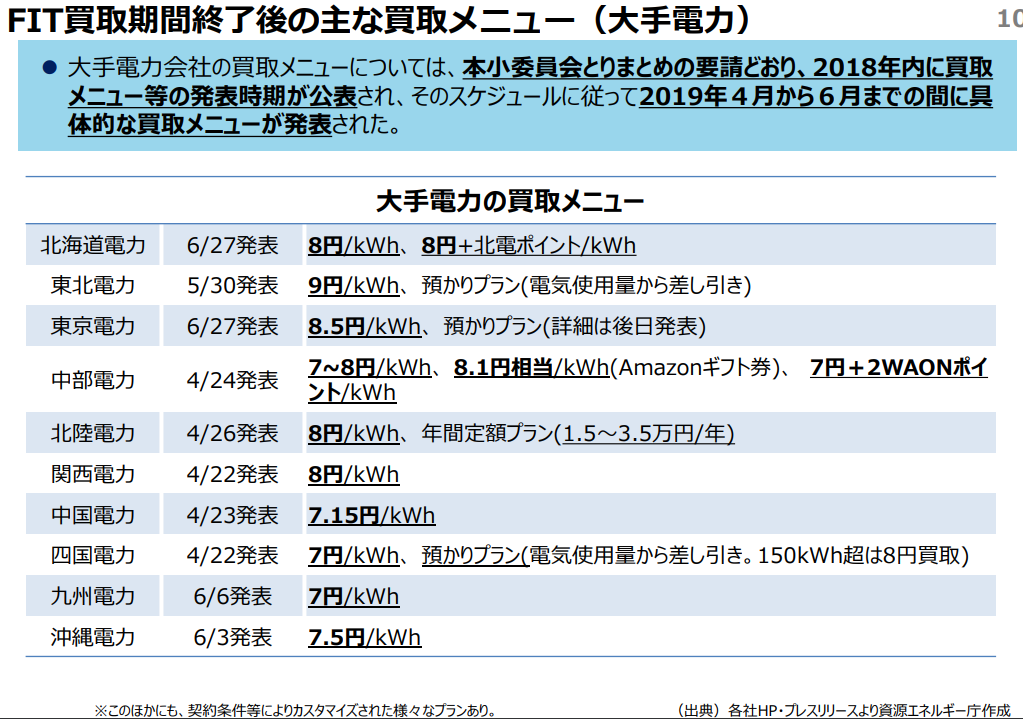

すでに買取義務の終了した太陽光発電は、

電力会社が次の買取条件を提示している。

これを見ると、

買取の条件を

自社から電気を買うこと

としてる場合もあり、

新たな囲い込み制度のようにも感じる。

自由化の名のもとに、仕組みが多様化するのはいかがなものか?

我々は

エネルギー最適化コンサルタントとして、

顧客にアドバイスする立場だ。

これだけ複雑なゲームになれば、

中小企業の経営者が自ら選択することは難しいと思える。

参考資料

更なる再エネ拡大を実現するための エネルギー需給革新の推進 ~需給一体型モデルの活用~

2019年7月5日 資源エネルギー庁